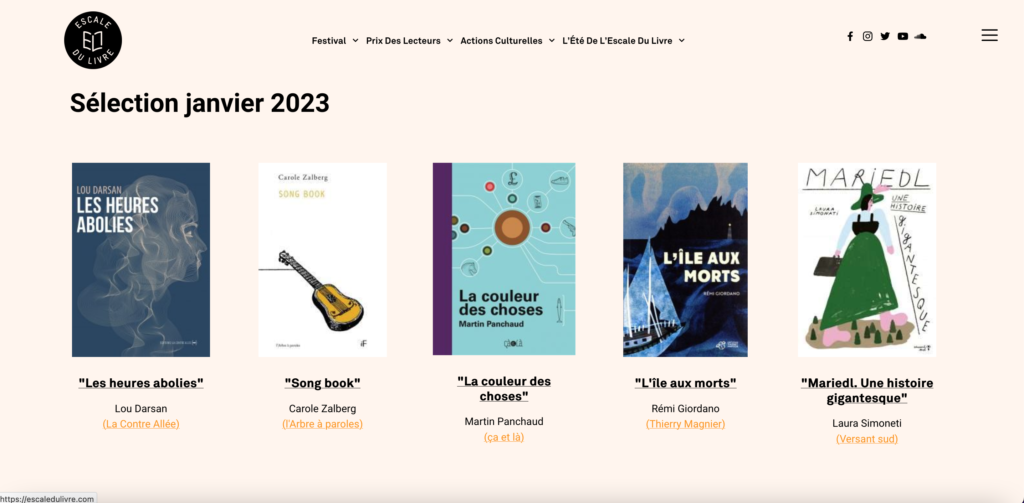

INTERVIEW pour Bookalicious

Lou Darsan : « Nous sommes pétri·e·s de phrases qui nous habitent »

Elle se définit comme une « écrivain nomade », Lou Darsan. Ses voyages commencent par ses mots, leur agencement, la langue rythmique et imagée qu’elle crée et qui emporte très loin. Où ? On ne le sait pas quand on part, mais on la suit volontiers, de page en page, dans cette ode à la nature qui s’apparenterait à de la poésie en prose. Ode au voyage intérieur, également, à la rencontre, à la véritable aventure qui commence en soi, ce second roman (après le très beau « L’arrachée belle ») dépasse les frontières et propose une délicate cartographie de l’humain. Il faut beaucoup de sensibilité, beaucoup de talent, aussi, pour inviter au voyage avec cette force. Lou Darsan, comme le montre l’interview à suivre, a beaucoup des deux.

Qu’est-ce qui vous a inspiré ce texte ?

Plusieurs lignes se sont croisées : l’envie d’explorer les réminiscences d’un voyage le long de la rive nord de la Méditerranée dont je n’ai aucune trace écrite, puisque j’étais alors plongée dans l’écriture de L’Arrachée belle et que je ne tenais pas de journal ; l’expérience troublante de la nuit polaire et d’un hiver près du cercle arctique ; l’envie de répondre à L’Arrachée belle et de savoir quelle fiction peut se tisser lorsque l’on montre une relation d’égalité entre deux personnes. À l’intersection de ces lignes sont nées des questions auxquelles le roman essaie de répondre : comment est-ce possible d’être deux sans que chacun•e soit une limitation à l’autre ? Que se passe-t-il dans un abri au creux de la nuit et du froid ? Comment l’inscription dans un territoire nous modifie-t-elle ? Quelle est la dynamique qui se crée entre une mémoire incertaine du mouvement et une immobilité choisie dans une nature dépouillée par l’hiver ?

La nature est très présente dans ce texte, quel est votre lien à la nature, comment le définiriez-vous ?

J’ai envie de répondre : tout est nature ! On sait aujourd’hui que l’idée de nature et sa séparation avec la culture sont une construction… Dans mes romans, il n’est pas question d’une nature vide des traces de l’humain, mais plutôt d’espaces où la présence humaine est plus diluée que, disons, dans les villes ou les régions agricoles. Pourtant, partout nos traces s’y imposent — sentiers creusés, constructions, forêts d’élevage, etc. Les bois sont parsemés de chalets, les rivières traversées de ponts, l’on aperçoit les lumières de la ville sur la rive d’en-face. Je résiste peu à l’envie très humaine de nommer : les plantes, les pierres, les animaux, ceux qui me sont familiers et que je reconnais quand je les croise. J’ai grandi à la campagne, je randonne dans les montagnes dès que je peux, je suis familière d’une vie loin des grandes concentrations humaines, et le silence que j’y trouve me nourrit. Surtout, j’aime l’attention aux détails que cela demande de l’écrire, la lenteur. Le sauvage, dans mon écriture, ne se situe pas dans ces grands espaces que je décris et dans lesquels j’immerge la narratrice. Il est ce qui est autre et qui m’échappe, ce qui réside dans la liminalité entre conscience et rêve.

On vous qualifie « d’écrivaine nomade », quel sens y mettez-vous ?

Cette dernière décennie, surtout ces cinq dernières années, j’ai beaucoup voyagé de lieux en lieux, d’espaces en espaces, dans un mouvement permanent qui est celui du nomadisme : ne jamais défaire ses valises ni rester plus de trois ou quatre mois au même endroit, apprendre à s’ouvrir aux rencontres, apprendre à quitter les lieux et les personnes, à faire siennes les chambres provisoires ou un véhicule aménagé, à vivre dans une temporalité différente de celle de la sédentarité, un rythme fait de cycles, d’accélérations et parfois d’arrêts. Cela modèle le rapport au temps, à la distance, au corps et donc à l’écriture, qui devient indissociable de ce rapport au monde. « Écrivaine nomade » est alors à prendre au sens littéral, mais c’est aussi une vision de l’écriture : quelque chose de vivant, en mouvement et en porosité, qui ne reconnaît pas les frontières en tant que lignes mais préfère explorer les zones de transition.

Qu’est-ce qui vous donne envie d’écrire ?

C’est une question dont la réponse est protéiforme ! Je pense qu’il s’agit avant tout d’un besoin de mettre le monde et le vécu en mots pour les comprendre. La dynamique entre mémoire et imagination est un moteur : j’ai besoin de revivre le souvenir et pour cela je dois faire appel à ma capacité d’imagination, qui passe autant par l’image que par les mots. Ce faisant, je le transforme et un texte naît. À ceci est couplé l’envie de tisser des liens avec d’autres humain•es, de partager le regard que je pose sur le monde. Il s’agit de faire ressentir, de tendre une main vers l’autre et de voir si nos expériences et nos sensations peuvent se rejoindre et se toucher.

Qui nourrit votre écriture ?

Je pourrais réciter une liste de noms, comme une litanie : Monique Wittig, Annie Ernaux, Virginia Woolf, Ursula Le Guin, Maggie Nelson, Joan Didion Eleni Sikelianos… et j’en oublierai. Dans Alma Matériau, un essai qui analyse les oeuvres d’art réalisées par des femmes aux XXe et XXIe siècles, Émilie Notéris cite cette phrase de la critique d’art féministe Helen Molesworth : « Être artiste et femme, c’est parfois faire l’expérience de se retrouver orpheline de mère(s) et découvrir qu’il faut partir à leur recherche — afin de ne pas céder sous le joug de l’imposante paternité artistique — pour finalement développer une pléiade d’affinités sororales. » Cette idée résonne fort en moi, la quête d’un matrimoine à laquelle succède ou se superpose la rencontre de sœurs en écriture, et c’est aujourd’hui une grande partie de ce qui me nourrit, que ce soit sur les plans intellectuels ou émotionnels.

Le titre est très poétique, est-ce un clin d’oeil à Mallarmé ?

Pas du tout ! On m’a aussi cité « Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie » de Gérard de Nerval, mais je n’ai pensé ni à l’un ni à l’autre. À moins que ces vers que j’aime beaucoup et qui font partie de mon patrimoine littéraire aient nourri mon affection pour le mot « aboli » et soient à l’origine de ce que je trouve de poétique à sa sonorité ? Je crois que nous tous•tes, lecteur•ices, sommes pétri•es de phrases, de vers, qui nous habitent et que nous faisons nôtres à force d’intimité avec les mots. Pour revenir au titre, il est tiré d’un vers de l’un des poèmes en prose insérés dans le flux du roman : « La nuit nos corps n’ont plus de frontières, peut-être que ce sont les heures qui sont abolies et que l’on ne distingue plus le corps des heures ». J’ai écrit ce poème lors de mon séjour hivernal en Laponie suédoise, pour tenter de traduire en mots ma découverte de la nuit polaire, ce qu’elle fait aux corps et aux esprits — une suspension du temps.