Revue de presse

← Passer l’été

En un battement d’aile par Inès Krimi et Vanessa Minarro

Passer l’été d’Irène Gayraud est présenté dans le podcast En un battement d’ailes ! Podcast qui, chaque premier vendredi du mois propose une chronique littéraire en partenariat avec la médiathèque de la Maison de l’Environnement à Lyon.

Clément Bollenot

Juin 2025. L’été commence à peine que le pays suffoque déjà. Canicules et nuits tropicales s’enchaînent, sans surprise quand certains nous diront encore qu’on ne pouvait pas le prévoir. Depuis des années, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme et depuis des années, nous avons tendance à regarder ailleurs, nos responsables politiques en tête. Face à l’urgence climatique, rien ne se passe ou presque. Tout est fait à l’envers et l’on détricote le peu d’avancées au nom d’une prétendue « simplification » de normes qui seraient trop contraignantes. C’est dans ce contexte-là que j’ai lu Passer l’été d’Irène Gayraud, publié aux excellentes éditions de la Contre-allée. Dans ce recueil, Irène Gayraud raconte l’effroyable été 2022, où les seules pluies furent les pluies de cendres des forêts brûlées.

Pour découvrir l’article en entier :

Reporterre par Catherine Marin

https://reporterre.net/https-reporterre-net-Les-canicules-sont-une-bascule-vers-un-autre-monde

La canicule amène à un vrai « silence de sécheresse », qui conduit à la mort des animaux et des plantes. L’autrice Irène Gayraud a choisi de montrer ces souffrances par la poésie, pour mobiliser sur l’écologie.

Irène Gayraud est autrice, traductrice et maîtresse de conférences à Sorbonne Université, spécialisée en écopoétique. Passer l’été est un livre composé en vers libres, paru aux éditions de La Contre allée en 2024.

Reporterre — « Passer l’été », votre dernier livre, raconte l’été caniculaire de 2022, le plus chaud jamais enregistré en Europe. Comment est né votre désir d’écrire à ce moment-là ?

Irène Gayraud — Cette canicule de 2022 a été très longue : elle a démarré en juin et s’est poursuivie, par intermittence, jusqu’en septembre. Quand elle a commencé, j’étais chez moi, dans l’Essonne, au sud de Paris, et puis j’ai rejoint un lieu dans l’Aveyron que j’aime beaucoup, au fond d’une vallée, avec des sources, un ruisseau… Un lieu où je vais chaque année depuis l’enfance, et que j’avais toujours imaginé très résistant. Cette année-là, ce lieu aimé était méconnaissable. Tout l’écosystème était dans un grand état de stress. C’est cela qui a déclenché le besoin d’écrire, cette souffrance physique du lieu.

En plein mois de juillet, les arbres avaient déjà perdu leurs feuilles, ou elles avaient déjà roussi. Le ruisseau avait quasiment disparu, lui qui avait toujours été si présent, si sonore, presque comme un être vivant à nos côtés. Dans certains villages plus au sud, par souci d’économie d’eau, ce sont les fontaines qui avaient cessé de gargouiller — un vrai « silence de sécheresse » s’était abattu, une sécheresse conduisant à la mort.

Elle conduit à la mort des animaux, notamment. Vous parlez beaucoup de leurs souffrances dans votre livre, alors qu’elles sont en général invisibilisées.

Les souffrances animales, et même végétales, sont généralement passées sous silence. C’est pourtant poignant de voir, d’entendre des sangliers, des chevreuils aussi, s’aventurer près des zones habitées à la tombée de la nuit pour trouver de l’eau. C’était eux qui souffraient le plus, dans cette ruralité où je me trouvais, les animaux, les arbres, les plantes que nous voyions mourir et que nous n’avions pas le droit d’arroser…

Bien sûr, nous, humains, souffrions aussi de la canicule. Comme je l’ai écrit : « À 8 heures c’est midi / À midi c’est impraticable / On reste à regarder le monde inaccessible par la fenêtre »… Mais, pour la plupart, nous allions quand même nous en sortir, avec l’eau en bouteille, les joggings de nuit en forêt avec une lampe frontale, etc.

« Deux busards passent et repassent

Sur la forêt carbonisée.

Ils crient. »

Il est dommage que ces souffrances des autres espèces ne soient pas davantage éclairées, parce que beaucoup de personnes, même sans affinité avec l’écologie, ont une vraie sensibilité pour les animaux, les plantes, le milieu dans lequel elles vivent. Plusieurs lecteurs et lectrices m’ont d’ailleurs dit que les poèmes qui les avaient le plus touchés dans Passer l’été étaient ceux qui parlent des animaux et des plantes. Peut-être que montrer ces souffrances amènerait davantage de gens à se mobiliser sur les questions écologiques… Qui sait ?

Les médias ne témoignent pas assez de ces souffrances, selon vous ?

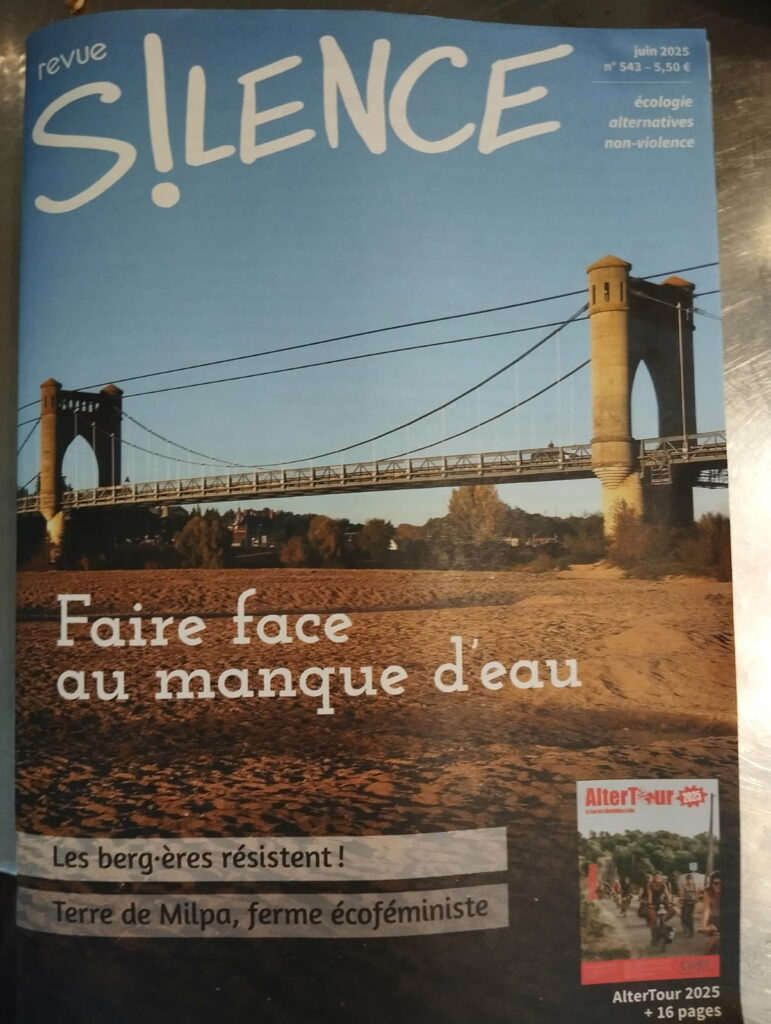

Les médias mainstream ne déplacent pas la focale, ils restent sur une focale humaine. Ils disent : « Voilà, c’est terrible, il y a des bois qui sont partis en fumée », presque comme si l’on ne sentait pas que c’étaient des arbres qui avaient brûlé.

Il n’y a pas de prise en considération qu’un arbre, ce n’est pas une chose. C’est un organisme vivant et un lieu d’habitation pour de multiples espèces. Parfois même ce sont des écosystèmes pluricentenaires qui disparaissent ! Notamment quand ce sont des forêts de chênes, et pas des forêts de pins industrielles. Mais les grands médias n’ont aucune hauteur de vue sur cette question. Ils continuent de traiter les incendies selon le point de vue humain, prométhéen — Prométhée, le dieu grec qui vole le feu à Zeus pour le donner aux humains, le dieu qui maîtrise le feu.

La seule question traitée est celle de la maîtrise du feu. C’est vrai que c’est essentiel de stopper les feux, bien sûr, mais notre rôle en tant qu’humains est-il encore exclusivement de dominer la nature, de la calmer, de la gérer, pour en tirer du profit, comme on le fait depuis longtemps dans l’Occident capitaliste ? Ne faudrait-il pas se demander, par exemple, si elle n’est pas en train de devenir immaîtrisable, justement, la nature, et pourquoi ?

La canicule, avec sa sécheresse, ses incendies, ce n’est donc pas seulement un mauvais moment à passer, c’est une bascule vers un « autre monde », selon votre expression ? Même aujourd’hui ?

Il me semble que c’est une bascule vers un autre monde. Cet été-là, on avait encore de l’eau, mais on sentait très bien que l’on était à deux doigts d’en être privé complètement. Cela signifiait la mort de tout : des animaux, des oiseaux, des arbres… Il y avait vraiment quelque chose de préapocalyptique, si je puis dire, à l’échelle du lieu.

J’ai voulu faire sentir cette bascule au lecteur de manière assez sensorielle, notamment en montrant que la sécheresse ne conduit pas seulement à la destruction d’êtres vivants, mais aussi de tout leur environnement, même sonore. Progressivement le monde se vide de ses habitants, de ses sons… Notre langue elle-même se modifie.

« L’air brûle en cramoisi en doré partout

un doré qui fait mal aux yeux

comme un éclat de lame. »

Quand j’allais faire des courses au village, ou rendre visite à ma grand-mère, je n’entendais plus parler que de « fatigue », « accablement physique », « pénurie », « restrictions »… Ce n’étaient pas des mots que nous étions habitués à entendre ; nous n’avions jamais été en pénurie d’eau, elle avait toujours coulé à la demande au robinet. Mais notre nouvelle « triste langue », comme je l’ai écrit, témoignait de cette réalité infiniment triste qui est celle du désastre écologique actuel.

Les conflits commençaient aussi à germer autour des restrictions d’eau. Si beaucoup de gens n’ont d’autre choix que de les respecter, les plus riches, qui peuvent payer les amendes, peuvent utiliser plus d’eau. Tout comme les touristes aisés installés dans des gîtes ou hôtels peuvent profiter de l’eau qui manque aux habitants du lieu. C’est très problématique ! D’ailleurs, cela a engendré de la violence : des jacuzzis, par exemple, ont été vandalisés. L’ordre social était chahuté, l’écologie politique appelée à plus de justice sociale.

Cette année, la chaleur n’est pas comparable dans l’Essonne avec la canicule de 2022. Mais dans l’Aveyron, si, c’est peut-être même pire : mi-août, les températures avoisinaient encore les 40 °C, et les problèmes sont toujours les mêmes.

Quel était votre enjeu d’écrivaine avec ce livre ?

J’ai voulu documenter ce moment gravissime pour le rappeler à la mémoire dans le temps long de la poésie, de la littérature. Éviter qu’il soit balayé par l’actualité, « la vie continue », etc. Cela me paraissait important, dans la mesure où ce moment caniculaire risque de se répéter, et même de devenir la norme.

Avec la poésie, j’ai cherché à traduire davantage les émotions, les sensations ressenties durant cette période que, par exemple, la langue des médias. Pour moi, il était important de permettre aux lecteurs et lectrices de pouvoir les revivre par la suite.

Avec l’essor de la société industrielle capitaliste, notre monde s’est beaucoup désincarné. La presse, par exemple, affectionne les chiffres : « 80 % des insectes auraient disparu en Europe sur les trente dernières années », a-t-on pu lire il y a quelque temps. C’est bien de prendre la mesure de la catastrophe avec des chiffres, mais ça reste abstrait. Il n’y a pas d’émotion autour d’un chiffre, même vertigineux.

Si les citoyens sont coupés de leurs émotions, comment pourraient-ils s’engager pour défendre un monde commun plus viable ? Bien sûr, cette question des émotions n’est pas le problème essentiel — qui est beaucoup plus large, géopolitique —, mais, à mes yeux, elle est quand même très importante.

Revue Silence

Revue Silence

Comment traverse-t-on un été caniculaire lorsqu’on vit dans un village du sud de la France ? L’autrice narre, à sa manière poétique, avec force et détails concrets, comment elle a vécu au quotidien l’été 2022 marqué par la canicule, la sécheresse et les incendies de forêts alentour. L’air brûlant, les draps tendus sur le potager, les animaux qui se trainent ou meurent, les herbes brûlées, le lointain souvenir des cerises juteuses, les busards qui tournent au-dessus de la forêt noircie par les flammes à la recherche de leur nichée, les sources à sec, mais aussi les inégalités entre riches et pauvres… Avec des mots simples, terre à terre, elle nous livre un témoignage marquant, tout en retenue. « Le village est saturé de silence. Toutes les places sont muettes. Les margelles retiennent leur souffle. » Nous aussi.

TopNature : ❖ LE COUP DE CŒUR DE TOPNATURE ❖ « Passer l’été ». LA BRÛLURE. par Coline Enlart

PASSER L’ÉTÉ. Irène Gayraud.

Un “petit” livre qui change grandement les choses. Avec cet ouvrage poétique, finement mais durement ciselé, Irène Gayraud porte un coup fatal à nos projections. Aimer l’été pour sa chaleur, parfois écrasante, qui oblige à la sieste, à la langueur, au ralentissement délicieux des vacances ? Nous n’en sommes plus là. Même, et surtout, les amoureux transis des (très) beaux jours sont tenus de revoir leurs classiques et de regarder la chaleur en face.

N’avez-vous pas connu l’été 2022 des incendies de forêts ? Ces ciels gris foncé en plein jour, ces cendres qui tombent partout autour de nous, sur nous, à des centaines de kilomètres des feux ? Cette odeur de brûlé qui irrite nos narines, nos poumons, jusqu’à nous faire tousser, et tousser, sans rien comprendre à cet envahissement soudain de l’espace ?

LardyMag

En attendant Nadeau : « Des mots et de l’eau » par Claire Paulian

Les jardins, privatifs ou partagés, les plantes, les herbes et leurs herbiers connaissent ces dernières années un regain d’intérêt. Il est pour partie lié à la déforestation continue de la planète, aux bouleversements du réchauffement climatique, à la nécessité d’une reconnexion avec la nature quand bien même celle-ci ne serait ni une personne ni une divinité.

Irène Gayraud | Passer l’été . La contre allée, 90 p., 15 €

Laurent Dubreuil | Botaniser l’Odyssée . Les Belles Lettres, 124 p., 19 €

Cette année a vu paraitre, entre autres, l’herbier de prison de Rosa Luxemburg, mais aussi La migration des plantes, ou plus récemment le long poème Passer l’été d’Irène Gayraud. La migration des plantes, ouvrage collectif, prend la mesure d’un « tournant végétal » commencé dans les années 2000, davantage théorisé à partir de 2015. Non seulement les plantes, comme thème de « sciences humaines », sortent de leur marginalité universitaire, mais elles permettent de combiner plusieurs types de discours Ainsi trouve-t-on dans ce volume des contributions universitaires, des poèmes, des photos. Beaucoup s’interrogent sur les métaphores politiques méfiantes voire guerrières qui accompagnent la description du vivant – par exemple lorsqu’on parle de « plantes invasives ». À rebours, la « migration » est ici une notion valorisée : elle désigne la façon dont les plantes voyagent, dont les paysages se reconfigurent, et elle lutte contre le fétichisme des espèces présumées locales, mais aussi contre la xénophobie politique. L’homologie qui fait passer de la description du vivant à l’éthique politique peut sembler, parfois, un peu rhétorique mais elle pointe bien la nécessité d’une politique qui intègre le vivant – et sa finitude.

Le recueil d’Irène Gayraud Passer l’été fait, quant à lui, d’un jardin qui sèche et meurt (toutes espèces confondues) faute d’eau le témoin opaque et silencieux des discussions banales, certes, mais aussi de plus en plus alarmées que les propriétaires tiennent à son propos. C’est l’été, la pluie ne tombe pas, le jardin meurt, le ruisseau ne murmure plus sa fable, l’eau des cuves est volée, les restrictions administratives sont de plus en plus drastiques et toujours tardives. Les paroles des habitants et propriétaires, pourtant de plus en plus inquiètes, ne dépassent pas le stade du commentaire, prennent le risque de rater le point de bascule où quelque chose sinon tout peut être encore sauvé. Elles parlent un « silence de sécheresse ». Or avec le jardin, c’est bien la langue elle-même qui se dessèche et le monde des locuteurs eux-mêmes qui agonise. La canicule devient la saison ultime, celle qui avale tout et ouvre grand la porte qui fait sortir du cycle des saisons. Le poème essaie alors de renouer avec ce qui, dans la parole, ne vient pas trop tard mais précède, fait preuve de prévoyance, engage, relie et sauve.

Mais le « tournant végétal » opère aussi à rebours et invite à relire des classiques. Ainsi l’Odyssée. On croyait qu’il s’agissait du périple marin d’Ulysse désireux de rentrer à Ithaque ? Dans Botaniser l’Odyssée, Laurent Dubreuil développe, avec beaucoup d’allant, une contre-proposition pleine de graines, d’arbres, de patience, de vieillesse et d’enfance. Lui qui, raconte-t-il, perçoit dans le grec même d’Homère quelque chose de rustique, de paysan, il entreprend, de lire l’Odyssée comme à rebours de son élément maritime, « à hauteur de brins d’herbe et de fleurs des champs » : en y égrainant, dans un index d’abord, les noms des plantes de l’Odyssée. Certes, son projet n’est pas écopoétique, au sens où il n’a pas de visée écologique. Mais on ne le lirait pas avec autant d’attention si on n’était pas par ailleurs inquiet, aujourd’hui, des risques de disparitions végétales massives.

L’attention que l’auteur porte aux expressions grecques, aux différentes traductions possibles, ouvre un espace où savoir, mémoire et imagination peuvent dialoguer. Sa lecture lui permet de faire résonner l’Odyssée d’une façon nouvelle, terrienne : elle fait défiler différentes fleurs, réelles et imaginaires (on ne choisira pas), rappelle que l’agriculture de l’Odyssée est très fruste, que l’arbre le plus récent y est le poirier, que les noms des plantes, comme les plantes elles-mêmes, migrent et s’hybrident. Elle lui permet de dialoguer avec Jacques Derrida commentateur de Platon, notamment lors de la traduction de pharmakon. En contexte homérique, et avec peut-être un zeste de malice, Dubreuil propose de traduire pharmakon non par drogue mais par « simple ». Ainsi Hélène, nouvelle guérisseuse médiévale, offre-t-elle à ses convives des « simples » qui font oublier les deuils et les douleurs.

Mais la lecture de Laurent Dubreuil lui permet aussi d’explorer les porosités de trois passés et, en filigrane, de trois jardins paternels – et cette question de la filiation paternelle dans la relecture d’Homère le rapproche un peu de Daniel Mendelsohn. Il y a le passé d’Ulysse cherchant à retourner vers son île et royaume, aux vergers de son père. Le chapitre final est à cet égard très beau : on ne se souvenait pas si bien de ce Laërte vieilli, esseulé et cultivateur appauvri, ni des oliviers plantés à la naissance de son fils. Il y a le passé du philologue s’interrogeant sur le rayonnement opaque des mots étrangers et anciens. Ce passé-là n’est pas nécessairement « paternel » mais il le devient un peu lorsque Dubreuil porte son attention sur les jardins d’Alkinoos, roi de Phéacie, père de Nausicaa. Il fait varier, comme un paysagiste, différentes configurations végétales possibles, selon les différents sens des mots, fait éclore des camaïeux de terrasses, relève dans « prasia », d’habitude traduit par « plate-bande » (mais en grec l’unité de culture n’est pas, fait-il remarquer un quadrilatère), la connotation de couleur : ce sont, dans ce jardin, des bleus et des verts, « été comme hiver ». Plus tard, il s’intéresse à l’usage du mot « paradis », passé de l’iranien au grec grâce à Xénophon et venu, a posteriori, reconfigurer la réception du jardin clos d’Alkinoos. Et puis il y a, évidemment, son propre passé, dont il parle à la fin lorsqu’il se souvient, lui aussi, d’avoir été fils et d’avoir joué dans un verger-jardin désormais vendu. Ainsi les jardins selon Laurent Dubreuil, qu’il les lise, les imagine ou s’en souvienne, font-ils, dans leur correspondance, éclore la marque mythique du « rêve évanoui d’un commencement ». Ils s’inscrivent dans un temps remémoré, cyclique, qui répond à la question intime de la perte et du deuil.

Puissent-ils, nos petits jardins actuels, les nôtres ou ceux de nos amis, hérités de multiples générations, récemment plantés, ou même vendus à d’autres, « passer l’été » ; continuer à nourrir notre pensée du monde et des cycles et soutenir encore nos mémoires, nos deuils et nos langues. Et puissions-nous, comme nous y invite Irène Gayraud, trouver les mots et l’eau qui les aideront à survivre.

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2024/08/13/des-mots-et-de-leau-irene-gayraud-laurent-dubreuil

Association pour l’écologie du Livre

◆ Passer l’été d’Irène Gayraud, éditions La Contre Allée ; de la poésie qui parle du changement climatique ? c’est possible et c’est magnifique !

Musée de la chasse et de la nature

Le Book Club de la librairie du musée !

![]() Pour cette nouvelle édition, Inés partage avec nous « Passer l’été », d’Irène Gayraud, Éditions La Contre Alléee, 2024, 15€

Pour cette nouvelle édition, Inés partage avec nous « Passer l’été », d’Irène Gayraud, Éditions La Contre Alléee, 2024, 15€

Avec son recueil de poèmes « Passer l’été », Irène Gayraud nous emmène dans la fournaise d’un été caniculaire. Sous le soleil de plomb, l’été a un goût amer et semble ne pas en finir. Qu’en restera-t-il ?

La langue est vive, presque brulante ; et les mots sont aussi lourds que la chaleur est étouffante. Le texte manifeste, avec habileté et justesse, l’inquiétude face à ce que nous devrons affronter dans un futur plus que proche.

À dévorer d’une traite ou à picorer à l’envi pour passer l’été !

La Liberté : « Prendre la température » par Thierry Raboud

Topnature, par Coline Enlart

LE COUP DE CŒUR DE TOPNATURE : « Passer l’été ». LA BRÛLURE.

Nous nous souvenons d’un temps où nous aimions la chaleur estivale. Avec « Passer l’été », nous changeons de repères. La canicule défie notre pulsion de vie.

PASSER L’ÉTÉ. Irène Gayraud.

Un “petit” livre qui change grandement les choses. Avec cet ouvrage poétique, finement mais durement ciselé, Irène Gayraud porte un coup fatal à nos projections. Aimer l’été pour sa chaleur, parfois écrasante, qui oblige à la sieste, à la langueur, au ralentissement délicieux des vacances ? Nous n’en sommes plus là. Même, et surtout, les amoureux transis des (très) beaux jours sont tenus de revoir leurs classiques et de regarder la chaleur en face.

N’avez-vous pas connu l’été 2022 des incendies de forêts ? Ces ciels gris foncé en plein jour, ces cendres qui tombent partout autour de nous, sur nous, à des centaines de kilomètres des feux ? Cette odeur de brûlé qui irrite nos narines, nos poumons, jusqu’à nous faire tousser, et tousser, sans rien comprendre à cet envahissement soudain de l’espace ?

Pendant cet été-là, Irène Gayraud a pris sa plume pour écrire, pour décrire. Ce sentiment d’anéantissement qu’elle ressent, nous l’avons bien connu. Il se réveille au fil des pages jusqu’à nous faire monter les larmes aux yeux. On se souvient. Comment peut-on autant aimer la nature, les animaux, leur vie quotidienne qui nous enchante, les interactions que nous nourrissons avec les bois, les champs, les herbes ? Autant l’aimer pour la vie qu’elle nous offre, et comprendre que la mort, tout près, se profile.

" C’est comme ça qu’on a sauvé les courges

les tomates les aubergines

et tout le reste.

les tomates les aubergines

et tout le reste.

Au moins pour cette fois.”

La canicule, la sécheresse, ont modifié à jamais nos perceptions et ce récit, ce texte, cette prose au scalpel qui tiendrait presque du documentaire, nous rappelle combien le vivant a souffert et continue de souffrir sous nos yeux. Combien notre impuissance a contribué à cette meurtrissure que nous portons dorénavant comme une cicatrice intérieure. Il est encore et toujours temps de célébrer le vivant, la beauté du monde, de s’imprégner et s’inspirer de cette offrande afin de poursuivre notre œuvre de reconnaissance sans fin ni commencement. De chérir notre pulsion de vie, envers et contre tout. Ce qu’il reste, comme en conclut Irène Gayraud.

https://topnaturemagazine.substack.com/p/le-coup-de-cur-de-topnature-passer?utm_source=post-email-title&publication_id=1666644&post_id=143956397&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=12l4tb&triedRedirect=true&utm_medium=email

Poesiebao : Guillaume Curtit introduit ce livre brûlant qui revient sur les drames du réchauffement climatique

Voici un livre calciné. Carbonisé. Brûlant, brûlé dans sa chair. Car à l’intérieur « l’air brûle en cramoisi en doré partout / un doré qui fait mal aux yeux / comme un éclat de lame » (p. 13) ; ce même doré que l’on retrouve en couverture de Passer l’été, d’Irène Gayraud, publié tout récemment aux éditions de La Contre Allée. Ce recueil relate certains épisodes tragiques de l’été caniculaire de 2022 dans un petit village où partout la sécheresse et les feux de forêt font des ravages. Le livre s’ouvre ainsi : « Juillet. Depuis début juin on attend / la pluie. / C’est peu de dire qu’elle ne vient pas » (p. 9). La pluie manque, l’air manque, le monde est un grand four où l’on peine à respirer, « on cuit très lentement / à l’étouffée » (p. 29). La canicule est asphyxiante, éreintante, « et l’été comme un poing nous écrase » (p. 10).

La langue, rasée par le soleil accablant qui crame la végétation et fait même se tordre les arbres de douleur, est elle-même coup-de-poing. Face à ce climat apocalyptique insupportable pour le corps humain et dévastateur pour l’écosystème dans toute sa diversité (les animaux occupent également une place très importante dans le livre), la poésie s’insurge et dit l’urgence à réagir : « on est arrivés au point / où les abeilles se suicident / où les oiseaux tombent du ciel / de chaleur et de stress » (p. 34). Il n’y a plus le temps d’attendre, de continuer à faire la sourde oreille ; l’écocide est en marche. Pourtant, « c’est nous qui l’avons causé / ça » (p. 15), les perturbations climatiques, le saccage généralisé de la planète. Nous en sommes les principaux responsables, « ce sont des meurtres / perpétrés par une seule espèce / sur toutes les autres » (p. 65), la nôtre.

Il s’agit donc d’un livre bouillant qui nous met face à nos actes et qui nous oblige à affronter les réalités de l’anthropocène. La portée écopoétique assumée oriente l’engagement de l’écriture vers une éthique de la terre, pour reprendre les mots d’Aldo Leopold. La poète nomme ainsi clairement la catastrophe environnementale pour mieux la dénoncer et l’exposer à la face du monde. De fait elle donne à voir des images certes difficiles mais essentielles pour nous faire prendre conscience du dérèglement du cycle naturel, et de ce que certains ont appelé la sixième et ultime extinction de masse : « Maintenant on voit les images / de terres craquelées / de terres calcinées / de sources à sec / de maraîchers en pleurs / parmi leurs plants avortés / de vieillards suffocants dans leur fauteuil / de bébés qu’on endort avec des blocs de glace. // C’est moins agréable / c’est sûr / ça fait mal au ventre / mais il était temps / que nous commencions à avoir peur » (p. 31-32).

Passer l’été pose finalement un double défi. Celui de traverser les fortes chaleurs estivales pour arriver sain et sauf à l’automne, et celui de faire parler de « ce qu’il reste : ce qui doit être sauvé » (p. 69).

Guillaume Curtit

https://www.poesibao.fr/irene-gayraud-passer-lete-lu-par-guillaume-curtit

Lire & Choisir : Les Notes

La Croix du Nord, par Françoise Objois