Revue Silence

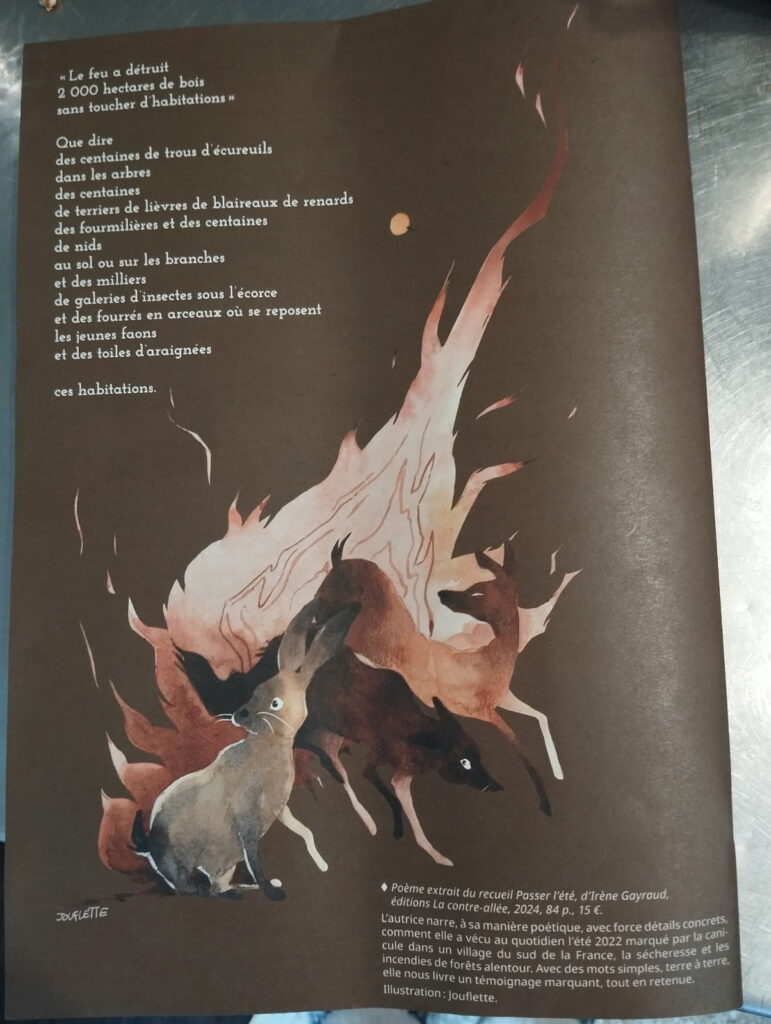

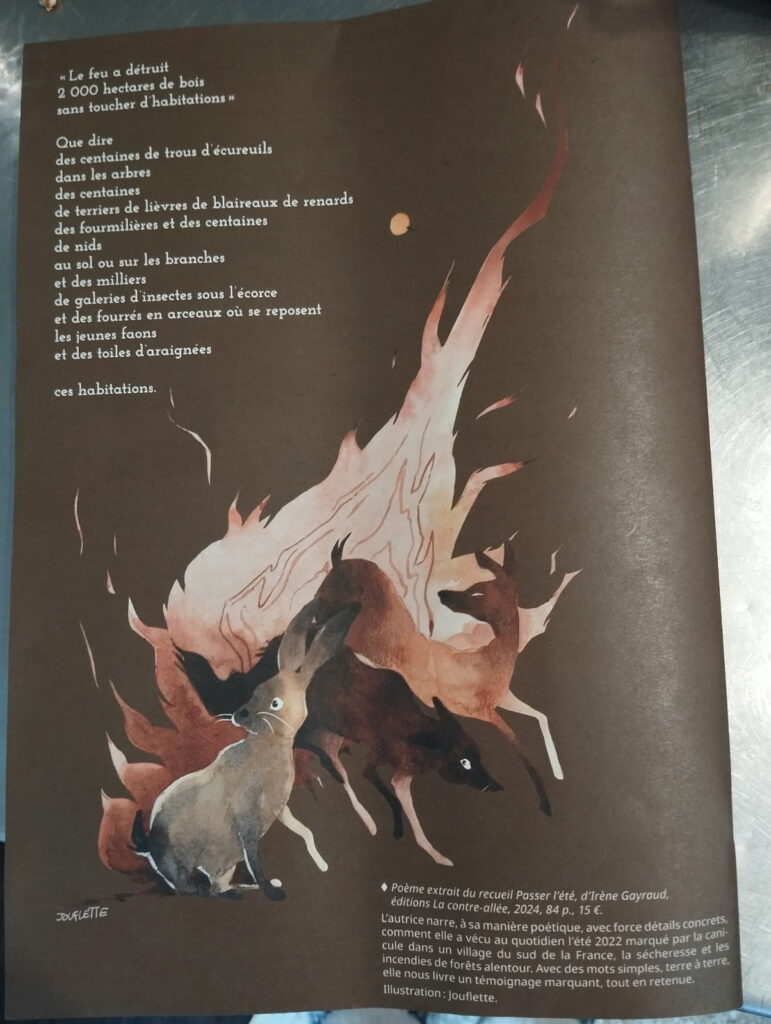

Comment traverse-t-on un été caniculaire lorsqu’on vit dans un village du sud de la France ? L’autrice narre, à sa manière poétique, avec force et détails concrets, comment elle a vécu au quotidien l’été 2022 marqué par la canicule, la sécheresse et les incendies de forêts alentour. L’air brûlant, les draps tendus sur le potager, les animaux qui se trainent ou meurent, les herbes brûlées, le lointain souvenir des cerises juteuses, les busards qui tournent au-dessus de la forêt noircie par les flammes à la recherche de leur nichée, les sources à sec, mais aussi les inégalités entre riches et pauvres… Avec des mots simples, terre à terre, elle nous livre un témoignage marquant, tout en retenue. « Le village est saturé de silence. Toutes les places sont muettes. Les margelles retiennent leur souffle. » Nous aussi.

Un “petit” livre qui change grandement les choses. Avec cet ouvrage poétique, finement mais durement ciselé, Irène Gayraud porte un coup fatal à nos projections. Aimer l’été pour sa chaleur, parfois écrasante, qui oblige à la sieste, à la langueur, au ralentissement délicieux des vacances ? Nous n’en sommes plus là. Même, et surtout, les amoureux transis des (très) beaux jours sont tenus de revoir leurs classiques et de regarder la chaleur en face.

N’avez-vous pas connu l’été 2022 des incendies de forêts ? Ces ciels gris foncé en plein jour, ces cendres qui tombent partout autour de nous, sur nous, à des centaines de kilomètres des feux ? Cette odeur de brûlé qui irrite nos narines, nos poumons, jusqu’à nous faire tousser, et tousser, sans rien comprendre à cet envahissement soudain de l’espace ?

Les jardins, privatifs ou partagés, les plantes, les herbes et leurs herbiers connaissent ces dernières années un regain d’intérêt. Il est pour partie lié à la déforestation continue de la planète, aux bouleversements du réchauffement climatique, à la nécessité d’une reconnexion avec la nature quand bien même celle-ci ne serait ni une personne ni une divinité.

Irène Gayraud | Passer l’été . La contre allée, 90 p., 15 €

Laurent Dubreuil | Botaniser l’Odyssée . Les Belles Lettres, 124 p., 19 €

Cette année a vu paraitre, entre autres, l’herbier de prison de Rosa Luxemburg, mais aussi La migration des plantes, ou plus récemment le long poème Passer l’été d’Irène Gayraud. La migration des plantes, ouvrage collectif, prend la mesure d’un « tournant végétal » commencé dans les années 2000, davantage théorisé à partir de 2015. Non seulement les plantes, comme thème de « sciences humaines », sortent de leur marginalité universitaire, mais elles permettent de combiner plusieurs types de discours Ainsi trouve-t-on dans ce volume des contributions universitaires, des poèmes, des photos. Beaucoup s’interrogent sur les métaphores politiques méfiantes voire guerrières qui accompagnent la description du vivant – par exemple lorsqu’on parle de « plantes invasives ». À rebours, la « migration » est ici une notion valorisée : elle désigne la façon dont les plantes voyagent, dont les paysages se reconfigurent, et elle lutte contre le fétichisme des espèces présumées locales, mais aussi contre la xénophobie politique. L’homologie qui fait passer de la description du vivant à l’éthique politique peut sembler, parfois, un peu rhétorique mais elle pointe bien la nécessité d’une politique qui intègre le vivant – et sa finitude.

Le recueil d’Irène Gayraud Passer l’été fait, quant à lui, d’un jardin qui sèche et meurt (toutes espèces confondues) faute d’eau le témoin opaque et silencieux des discussions banales, certes, mais aussi de plus en plus alarmées que les propriétaires tiennent à son propos. C’est l’été, la pluie ne tombe pas, le jardin meurt, le ruisseau ne murmure plus sa fable, l’eau des cuves est volée, les restrictions administratives sont de plus en plus drastiques et toujours tardives. Les paroles des habitants et propriétaires, pourtant de plus en plus inquiètes, ne dépassent pas le stade du commentaire, prennent le risque de rater le point de bascule où quelque chose sinon tout peut être encore sauvé. Elles parlent un « silence de sécheresse ». Or avec le jardin, c’est bien la langue elle-même qui se dessèche et le monde des locuteurs eux-mêmes qui agonise. La canicule devient la saison ultime, celle qui avale tout et ouvre grand la porte qui fait sortir du cycle des saisons. Le poème essaie alors de renouer avec ce qui, dans la parole, ne vient pas trop tard mais précède, fait preuve de prévoyance, engage, relie et sauve.

Mais le « tournant végétal » opère aussi à rebours et invite à relire des classiques. Ainsi l’Odyssée. On croyait qu’il s’agissait du périple marin d’Ulysse désireux de rentrer à Ithaque ? Dans Botaniser l’Odyssée, Laurent Dubreuil développe, avec beaucoup d’allant, une contre-proposition pleine de graines, d’arbres, de patience, de vieillesse et d’enfance. Lui qui, raconte-t-il, perçoit dans le grec même d’Homère quelque chose de rustique, de paysan, il entreprend, de lire l’Odyssée comme à rebours de son élément maritime, « à hauteur de brins d’herbe et de fleurs des champs » : en y égrainant, dans un index d’abord, les noms des plantes de l’Odyssée. Certes, son projet n’est pas écopoétique, au sens où il n’a pas de visée écologique. Mais on ne le lirait pas avec autant d’attention si on n’était pas par ailleurs inquiet, aujourd’hui, des risques de disparitions végétales massives.

L’attention que l’auteur porte aux expressions grecques, aux différentes traductions possibles, ouvre un espace où savoir, mémoire et imagination peuvent dialoguer. Sa lecture lui permet de faire résonner l’Odyssée d’une façon nouvelle, terrienne : elle fait défiler différentes fleurs, réelles et imaginaires (on ne choisira pas), rappelle que l’agriculture de l’Odyssée est très fruste, que l’arbre le plus récent y est le poirier, que les noms des plantes, comme les plantes elles-mêmes, migrent et s’hybrident. Elle lui permet de dialoguer avec Jacques Derrida commentateur de Platon, notamment lors de la traduction de pharmakon. En contexte homérique, et avec peut-être un zeste de malice, Dubreuil propose de traduire pharmakon non par drogue mais par « simple ». Ainsi Hélène, nouvelle guérisseuse médiévale, offre-t-elle à ses convives des « simples » qui font oublier les deuils et les douleurs.

Mais la lecture de Laurent Dubreuil lui permet aussi d’explorer les porosités de trois passés et, en filigrane, de trois jardins paternels – et cette question de la filiation paternelle dans la relecture d’Homère le rapproche un peu de Daniel Mendelsohn. Il y a le passé d’Ulysse cherchant à retourner vers son île et royaume, aux vergers de son père. Le chapitre final est à cet égard très beau : on ne se souvenait pas si bien de ce Laërte vieilli, esseulé et cultivateur appauvri, ni des oliviers plantés à la naissance de son fils. Il y a le passé du philologue s’interrogeant sur le rayonnement opaque des mots étrangers et anciens. Ce passé-là n’est pas nécessairement « paternel » mais il le devient un peu lorsque Dubreuil porte son attention sur les jardins d’Alkinoos, roi de Phéacie, père de Nausicaa. Il fait varier, comme un paysagiste, différentes configurations végétales possibles, selon les différents sens des mots, fait éclore des camaïeux de terrasses, relève dans « prasia », d’habitude traduit par « plate-bande » (mais en grec l’unité de culture n’est pas, fait-il remarquer un quadrilatère), la connotation de couleur : ce sont, dans ce jardin, des bleus et des verts, « été comme hiver ». Plus tard, il s’intéresse à l’usage du mot « paradis », passé de l’iranien au grec grâce à Xénophon et venu, a posteriori, reconfigurer la réception du jardin clos d’Alkinoos. Et puis il y a, évidemment, son propre passé, dont il parle à la fin lorsqu’il se souvient, lui aussi, d’avoir été fils et d’avoir joué dans un verger-jardin désormais vendu. Ainsi les jardins selon Laurent Dubreuil, qu’il les lise, les imagine ou s’en souvienne, font-ils, dans leur correspondance, éclore la marque mythique du « rêve évanoui d’un commencement ». Ils s’inscrivent dans un temps remémoré, cyclique, qui répond à la question intime de la perte et du deuil.

Puissent-ils, nos petits jardins actuels, les nôtres ou ceux de nos amis, hérités de multiples générations, récemment plantés, ou même vendus à d’autres, « passer l’été » ; continuer à nourrir notre pensée du monde et des cycles et soutenir encore nos mémoires, nos deuils et nos langues. Et puissions-nous, comme nous y invite Irène Gayraud, trouver les mots et l’eau qui les aideront à survivre.

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2024/08/13/des-mots-et-de-leau-irene-gayraud-laurent-dubreuil

◆ Passer l’été d’Irène Gayraud, éditions La Contre Allée ; de la poésie qui parle du changement climatique ? c’est possible et c’est magnifique !

Le Book Club de la librairie du musée !

![]() Pour cette nouvelle édition, Inés partage avec nous « Passer l’été », d’Irène Gayraud, Éditions La Contre Alléee, 2024, 15€

Pour cette nouvelle édition, Inés partage avec nous « Passer l’été », d’Irène Gayraud, Éditions La Contre Alléee, 2024, 15€

Avec son recueil de poèmes « Passer l’été », Irène Gayraud nous emmène dans la fournaise d’un été caniculaire. Sous le soleil de plomb, l’été a un goût amer et semble ne pas en finir. Qu’en restera-t-il ?

La langue est vive, presque brulante ; et les mots sont aussi lourds que la chaleur est étouffante. Le texte manifeste, avec habileté et justesse, l’inquiétude face à ce que nous devrons affronter dans un futur plus que proche.

À dévorer d’une traite ou à picorer à l’envi pour passer l’été !

Un “petit” livre qui change grandement les choses. Avec cet ouvrage poétique, finement mais durement ciselé, Irène Gayraud porte un coup fatal à nos projections. Aimer l’été pour sa chaleur, parfois écrasante, qui oblige à la sieste, à la langueur, au ralentissement délicieux des vacances ? Nous n’en sommes plus là. Même, et surtout, les amoureux transis des (très) beaux jours sont tenus de revoir leurs classiques et de regarder la chaleur en face.

N’avez-vous pas connu l’été 2022 des incendies de forêts ? Ces ciels gris foncé en plein jour, ces cendres qui tombent partout autour de nous, sur nous, à des centaines de kilomètres des feux ? Cette odeur de brûlé qui irrite nos narines, nos poumons, jusqu’à nous faire tousser, et tousser, sans rien comprendre à cet envahissement soudain de l’espace ?

Pendant cet été-là, Irène Gayraud a pris sa plume pour écrire, pour décrire. Ce sentiment d’anéantissement qu’elle ressent, nous l’avons bien connu. Il se réveille au fil des pages jusqu’à nous faire monter les larmes aux yeux. On se souvient. Comment peut-on autant aimer la nature, les animaux, leur vie quotidienne qui nous enchante, les interactions que nous nourrissons avec les bois, les champs, les herbes ? Autant l’aimer pour la vie qu’elle nous offre, et comprendre que la mort, tout près, se profile.

" C’est comme ça qu’on a sauvé les courges

les tomates les aubergines

et tout le reste.Au moins pour cette fois.”La canicule, la sécheresse, ont modifié à jamais nos perceptions et ce récit, ce texte, cette prose au scalpel qui tiendrait presque du documentaire, nous rappelle combien le vivant a souffert et continue de souffrir sous nos yeux. Combien notre impuissance a contribué à cette meurtrissure que nous portons dorénavant comme une cicatrice intérieure. Il est encore et toujours temps de célébrer le vivant, la beauté du monde, de s’imprégner et s’inspirer de cette offrande afin de poursuivre notre œuvre de reconnaissance sans fin ni commencement. De chérir notre pulsion de vie, envers et contre tout. Ce qu’il reste, comme en conclut Irène Gayraud.

https://topnaturemagazine.substack.com/p/le-coup-de-cur-de-topnature-passer?utm_source=post-email-title&publication_id=1666644&post_id=143956397&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=12l4tb&triedRedirect=true&utm_medium=email

Voici un livre calciné. Carbonisé. Brûlant, brûlé dans sa chair. Car à l’intérieur « l’air brûle en cramoisi en doré partout / un doré qui fait mal aux yeux / comme un éclat de lame » (p. 13) ; ce même doré que l’on retrouve en couverture de Passer l’été, d’Irène Gayraud, publié tout récemment aux éditions de La Contre Allée. Ce recueil relate certains épisodes tragiques de l’été caniculaire de 2022 dans un petit village où partout la sécheresse et les feux de forêt font des ravages. Le livre s’ouvre ainsi : « Juillet. Depuis début juin on attend / la pluie. / C’est peu de dire qu’elle ne vient pas » (p. 9). La pluie manque, l’air manque, le monde est un grand four où l’on peine à respirer, « on cuit très lentement / à l’étouffée » (p. 29). La canicule est asphyxiante, éreintante, « et l’été comme un poing nous écrase » (p. 10).

La langue, rasée par le soleil accablant qui crame la végétation et fait même se tordre les arbres de douleur, est elle-même coup-de-poing. Face à ce climat apocalyptique insupportable pour le corps humain et dévastateur pour l’écosystème dans toute sa diversité (les animaux occupent également une place très importante dans le livre), la poésie s’insurge et dit l’urgence à réagir : « on est arrivés au point / où les abeilles se suicident / où les oiseaux tombent du ciel / de chaleur et de stress » (p. 34). Il n’y a plus le temps d’attendre, de continuer à faire la sourde oreille ; l’écocide est en marche. Pourtant, « c’est nous qui l’avons causé / ça » (p. 15), les perturbations climatiques, le saccage généralisé de la planète. Nous en sommes les principaux responsables, « ce sont des meurtres / perpétrés par une seule espèce / sur toutes les autres » (p. 65), la nôtre.

Il s’agit donc d’un livre bouillant qui nous met face à nos actes et qui nous oblige à affronter les réalités de l’anthropocène. La portée écopoétique assumée oriente l’engagement de l’écriture vers une éthique de la terre, pour reprendre les mots d’Aldo Leopold. La poète nomme ainsi clairement la catastrophe environnementale pour mieux la dénoncer et l’exposer à la face du monde. De fait elle donne à voir des images certes difficiles mais essentielles pour nous faire prendre conscience du dérèglement du cycle naturel, et de ce que certains ont appelé la sixième et ultime extinction de masse : « Maintenant on voit les images / de terres craquelées / de terres calcinées / de sources à sec / de maraîchers en pleurs / parmi leurs plants avortés / de vieillards suffocants dans leur fauteuil / de bébés qu’on endort avec des blocs de glace. // C’est moins agréable / c’est sûr / ça fait mal au ventre / mais il était temps / que nous commencions à avoir peur » (p. 31-32).

Passer l’été pose finalement un double défi. Celui de traverser les fortes chaleurs estivales pour arriver sain et sauf à l’automne, et celui de faire parler de « ce qu’il reste : ce qui doit être sauvé » (p. 69).

Guillaume Curtit

https://www.poesibao.fr/irene-gayraud-passer-lete-lu-par-guillaume-curtit